一种创造色彩的新方法利用了特定波长光线在微小、近乎完美的圆形硅晶体周围的散射。神户大学的这项开发能够实现不褪色、不依赖于观察角度且可印刷的结构色。该材料对环境和生物的影响较小,且可极薄地应用,相较于传统涂料,可显著减轻重量。

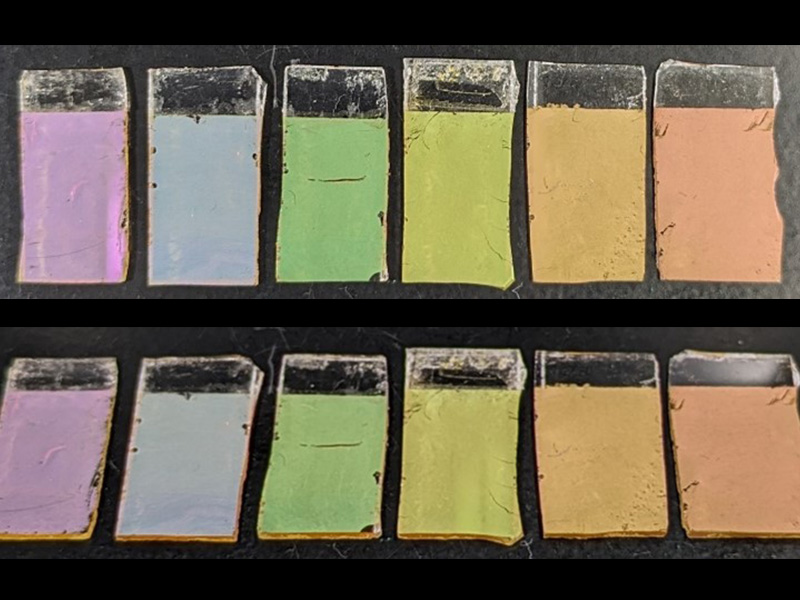

一层硅纳米球即可产生明亮的结构色,这种颜色与观察角度无关。颜色可以通过球的直径来控制,其中较小的粒子呈现蓝色,较大的粒子呈现红色。© 藤井実 (CC BY)

当特定波长的光线被反射时,物体便呈现颜色。传统颜料通过分子吸收白光中的其他颜色来实现这一点,但随着时间的推移,这种相互作用会使分子降解,颜色随之褪去。而结构色则通常出现在光线从排列恰当的平行纳米结构上反射时,只有特定波长的光线会保留下来,而其他光线则被抵消,只反射出我们所见的颜色。这种现象可见于蝴蝶的翅膀或孔雀的羽毛上,其优点在于颜色不会降解。但从工业角度来看,整齐排列的纳米结构难以涂绘或印刷,且颜色依赖于观察角度,使材料呈现虹彩效果。

神户大学的材料工程师藤井実和杉本宏一直致力于开发一种全新的色彩生成方法。他们解释说:“在2020年以来的早期工作中,我们率先实现了精确的粒径控制,并开发出球形和晶态硅纳米颗粒的胶体悬浮液。这些单个硅纳米颗粒通过‘米氏共振’现象散射出明亮的光,从而使我们能够开发出结构色墨水。”在米氏共振中,大小与光波长相当的球形颗粒会特别强烈地反射特定波长的光。这意味着通过改变颗粒的大小,就可以简单地控制主要从悬浮液中反射回来的颜色。

在最新发表于《ACS应用纳米材料》期刊的工作中,藤井和杉本证明,该悬浮液可应用于表面,从而在底层材料上形成不依赖于观察角度的结构色。这是因为颜色并非像“传统”结构色那样由相邻结构反射的光相互作用产生,而是由单个纳米球周围的高效散射产生。杉本解释了另一项优势:“一层仅100-200纳米厚的稀疏分布的硅纳米颗粒显示出明亮的颜色,但每平方米的重量不到半克。这使我们的硅纳米球成为世界上最轻的色彩涂层之一。”

神户大学团队使用计算机模拟来探索墨水在不同情况下的特性,如改变颗粒大小和颗粒间的距离,然后通过实验验证了他们的结果。他们发现,与直觉相反,当单个颗粒分开而非紧密排列时,反射率最高。作者解释说:“尽管纳米球覆盖的表面很小,但反射率却很高,这是由于散射效率非常高。着色所需硅晶体数量极少,这是作为颜料应用的一大优势。”

经过进一步的开发和改进,他们预计该技术将应用于有趣的领域。杉本解释说:“我们可以将其应用于例如飞机的涂层。飞机上的颜料和涂层重量达数百公斤。如果我们使用基于纳米球的墨水,可能会将重量减少到原来的不到10%。”