中性原子束显微镜是当前研究的主要焦点。它们能够成像各种无法使用商用显微镜研究的表面。这些表面可能包括脆弱的样本——如细菌生物膜、冰膜或有机光伏器件——这些样本难以成像,或者会被电子、离子和光子破坏和改变。

它们的工作原理是通过从表面散射一束低能量的中性粒子(通常是氦原子)来成像其结构和组成。

现有的中性原子束显微镜通过微观小孔照亮样本以获得图像。然后,它们在记录散射束的同时扫描样本的位置以构建图像。

然而,这种方法的一个主要限制是所需的成像时间,因为图像是逐个像素测量的。通过减小小孔尺寸来提高分辨率会大大降低束流,并需要显著更长的测量时间。

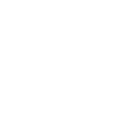

这就是斯旺西大学(Swansea University)的新研究有所不同之处。来自 化学系的吉尔·亚历山德罗维奇(Gil Alexandrowicz)教授的研究小组开发了一种比小孔扫描更快的新替代方法。

他们使用一束氦-3原子(普通氦的一种稀有轻同位素)演示了这种新方法。

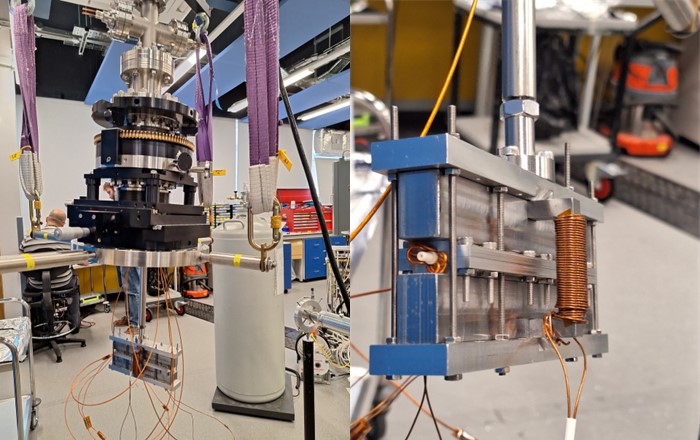

该方法的工作原理是让一束原子通过非均匀磁场,并利用核自旋进动对与样本相互作用的束粒子的位置进行编码。

斯旺西团队中的博士生摩根·洛(Morgan Lowe)制造了磁编码装置,并进行了第一组实验,证明了新方法的有效性。

洛先生测量的束轮廓与数值模拟计算结果非常吻合。该团队还使用数值模拟表明,与目前使用的小孔显微镜方法相比,新的磁编码方法应该能够在时间显著增加较小的情况下提高图像分辨率。