粒子能否同时处于两个不同的位置?在量子物理学中,这是可能的:量子理论允许物体同时处于不同的状态——或者更准确地说:处于叠加态,即不同可观测状态的组合。但真的是这样吗?也许粒子实际上处于非常特定的状态,在非常特定的位置,只是我们不知道而已?

关于量子物体的行为是否可以用更简单、更经典的理论来描述的问题,已经讨论了几十年。1985年,有人提出了一种衡量方法:即所谓的“莱格特-加格不等式”。任何不依赖量子理论中的奇怪叠加态来描述我们世界的理论都必须服从这个不等式。而量子理论则违反了它。维也纳工业大学现已首次使用中子对这一“莱格特-加格不等式”进行了测试,结果明确:莱格特-加格不等式被违反,经典解释不可能成立,量子理论胜出。相关结果现已发表在《物理评论快报》杂志上。

我们通常认为每个物体都有某些属性:一个球在某个位置,有某个速度,也许还有某个旋转。无论我们是否观察这个球,它都客观地、独立于我们地拥有这些属性。“这一观点被称为‘实在论’,”维也纳工业大学原子研究所的斯蒂芬·斯波纳尔说。

我们从日常经验中知道,特别是大的宏观物体必须遵守这一规则。我们也知道,宏观物体可以在不被显著影响的情况下被观察。测量不会从根本上改变其状态。这些假设统称为“宏观实在论”。

然而,我们如今所知的量子理论是一个违反这种宏观实在论的理论。如果一个量子粒子可能处于不同的状态,例如不同的位置、速度或能量值,那么这些状态的任何组合也都是可能的。至少,只要这种状态没有被测量。在测量过程中,叠加态被破坏:测量迫使粒子选择其中一个可能的值。

尽管如此,量子世界必须与宏观世界在逻辑上相连——毕竟,大的东西是由小的量子粒子构成的。原则上,量子理论的规则应该适用于一切。

因此,问题是:是否可能在“大”物体中观察到与我们对宏观实在论的直观认识无法调和的行为?宏观物体是否也能显示出量子性质的明确迹象?

1985年,物理学家安东尼·詹姆斯·莱格特和安纳普姆·加格发表了一个公式,可以用它来检验宏观实在论:即莱格特-加格不等式。“其背后的想法与更著名的贝尔不等式相似,2022年的诺贝尔物理学奖就是授予贝尔不等式的相关研究,”论文的第一作者伊丽莎白·克劳斯格鲁伯说。“然而,贝尔不等式关注的是一个粒子的行为与另一个量子纠缠粒子的行为之间的关联程度。莱格特-加格不等式只关注单个物体,并询问:它在特定时间点的状态如何与同一物体在其他特定时间点的状态相关?”

莱格特和加格假设了一个可以在三个不同时间点测量的物体,每次测量都可能有两种不同的结果。即使我们对这个物体的状态如何随时间变化一无所知,我们仍然可以统计分析不同时间点的结果之间的相关性有多强。

可以数学证明,假设宏观实在论正确,这些相关性的强度永远不会超过某个水平。莱格特和加格建立了一个不等式,任何宏观实在论理论都必须始终满足这一不等式,无论该理论的任何细节如何。

然而,如果物体遵循量子理论的规则,那么在三个不同时间点的测量结果之间必须存在显著更强的统计相关性。如果一个物体在测量时间之间实际上同时处于不同的状态,根据莱格特和加格的说法,这必须在三次测量之间产生更强的相关性。

“

“然而,通过实验来研究这个问题并不容易,”理查德·瓦格纳(Richard Wagner)说,“如果我们想测试宏观现实主义,那么我们需要一个在某种程度上是宏观的物体,即其大小与我们日常使用的物体相当。”然而,与此同时,它必须是一个仍有可能表现出量子特性的物体。

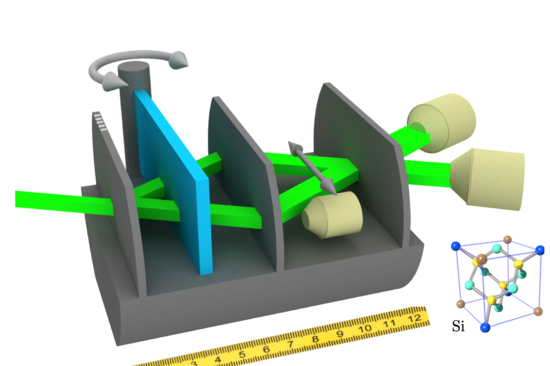

“我们在中子干涉仪中使用的中子束非常适合于此,”格勒诺布尔劳厄-朗之万研究所(ILL)S18仪器的仪器负责人哈特穆特·莱梅尔(Hartmut Lemmel)说。在该研究所进行了此次实验。在中子干涉仪中,硅完美晶体干涉仪于20世纪70年代初首先在维也纳理工大学原子研究所成功使用,入射中子束在第一块晶体板上被分成两束部分中子束,然后通过另一块硅重新组合。因此,中子从源到检测器有两条不同的路径。

“量子理论表明,每个中子同时沿着两条路径移动,”尼尔斯·格里茨(Niels Geerits)说,“然而,两束部分中子束相隔数厘米。从某种意义上说,我们处理的是一个按量子标准来看非常巨大的量子物体。”

通过使用多种中子测量的复杂组合,维也纳理工大学的研究团队能够测试莱格特-加格不等式——结果非常明确:不等式被违反了。中子的行为无法用任何可以想象的宏观现实主义理论来解释。它们实际上同时沿着两条路径移动,同时位于相隔数厘米的不同位置。因此,“也许中子只沿着两条路径中的一条移动,我们只是不知道是哪一条”这一想法已被反驳。

“我们的实验表明:大自然真的像量子理论所说的那样奇怪,”斯蒂芬·斯波纳(Stephan Sponar)说,“无论你提出什么样的经典、宏观现实主义理论:它永远无法解释现实。没有量子物理学,它是行不通的。”